文章阅读

书画

来源/作者:网络 |

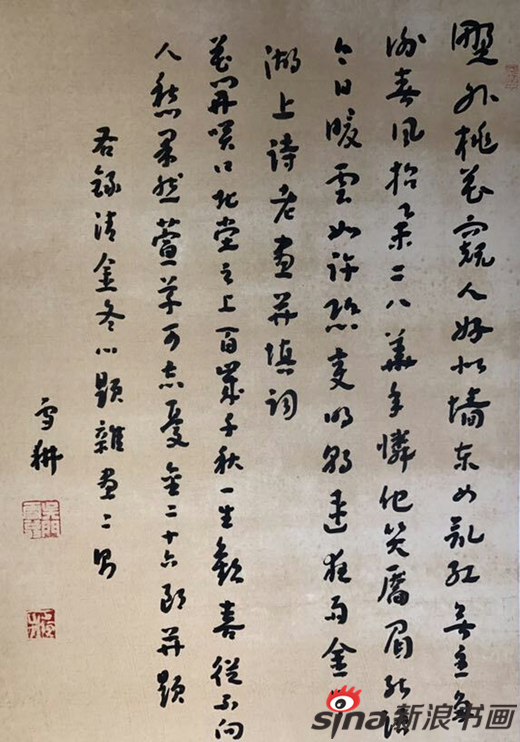

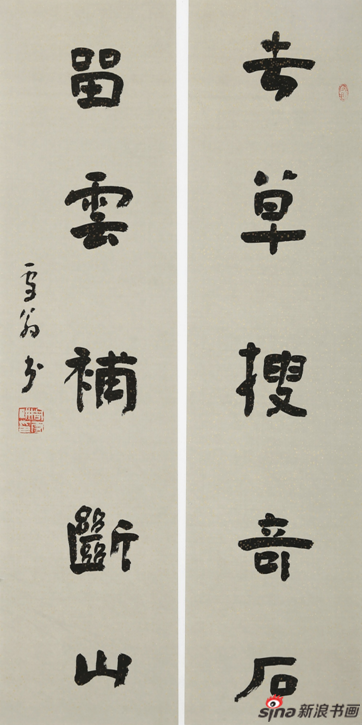

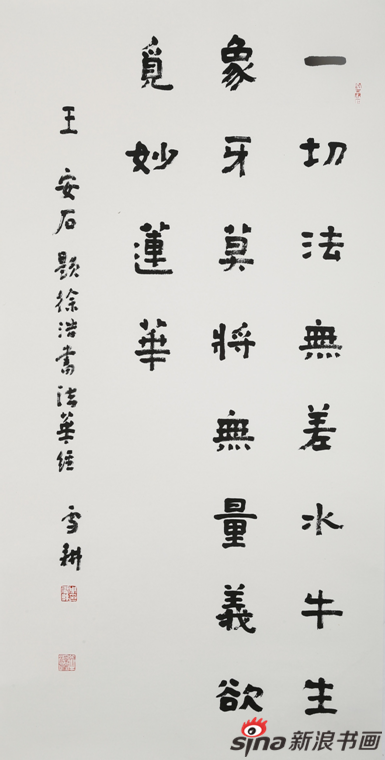

周雪耕 周雪耕号半禅堂主人,1957年4月生于吴县。中国书法协会会员。苏州市相城区书协会副理事长。作品入选入展中国书协主办的世界华人展、全国隶书展、全国第三届楹联展、第八届中青展,在第七届全国书法展中获“全国奖”。有作品发表在《人民日报》、《书法报》、《书法杂志》、《书法》、《中国书法》。《书法之友》等报刊杂志。

谈到山水画创作,雪耕兄始终强调要沿着“意”的路子走。因为中国古代杰出的山水画家,绝不是纯客观的写实主义者。即便如荆浩“方如其真”之言,也是赋予松树以“翔鳞乘空”“欲附云汉”的美感,而非实指的确切。其喻还是在谈“意”的境界。

对此,我深以为然。

峰、石、云、水、树,这些中国山水画创作的元素,自进入艺术表现的层面,就不再是纯个体物象的存在,而是被人格化了的象征。雪耕兄游走于这些物象其间,力求捕捉的是身临其境的筌蹏一悟——意识到“艺术加工实际上还是在客体上面做文章”,是一个由技而道的过程,“书画创作实际上就是理性的圆融”。也就是说,“春山如笑,夏山如怒,秋山如妆,冬山如睡”(恽寿平语)这些四季的神态、表情,都是“天”与“人”融合统一的结果,是人化的自然,旨在凭借对客观景物的描绘,寄托人的主观情感。

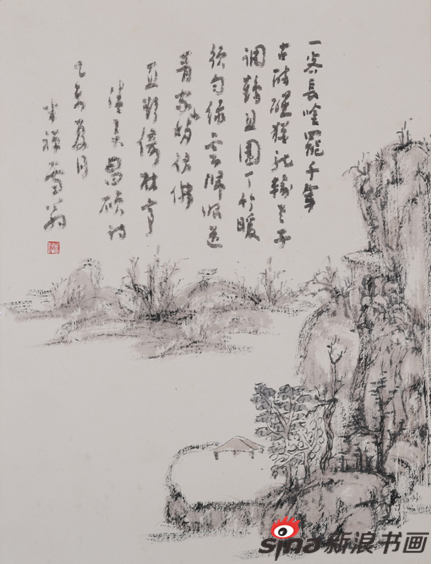

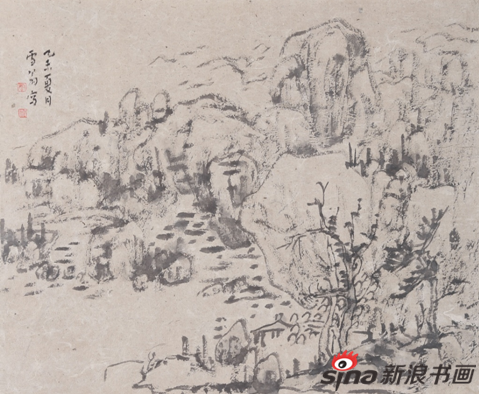

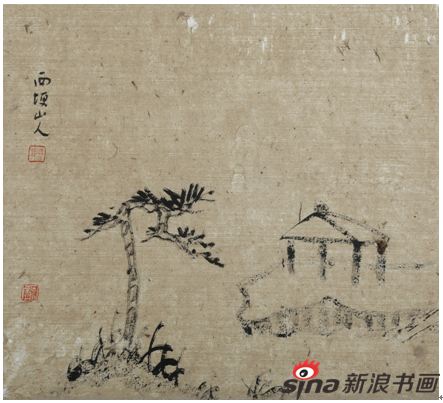

只需强调的是,此情感与彼情感的不同,便会呈现出此融合和彼融合的差异。与当下一批追求宏大壮丽的山水画家迥然有别,雪耕兄的画,高、简、幽、疏,格调非凡。他学倪云林、黄公望、沈周、董其昌、清四僧,近学吴昌硕、黄宾虹、齐白石等,在意志为象、生活为用、境界为图的古典图式中,获得了丰富体验,在物质世界层层包裹的社会当下,以他的体悟,以他的实践,潜心缔造着属于他的净心顿明的空浩之境、安置心灵的休逸之所,从而化合为以自性生成的一种独我结构,呈现出丽象开图的别样大观。

我一向以为,“妙瞬乍疑生,参差夺人魄”。没有摄人心魄的气象不足以让人流连忘返。雪耕兄的画是有大气象的。而这气象,又何尝不是艺术家的精神影像?仰观宇宙之大,俯察品类之盛,人立于天地间,其最大的关注力就是对宇宙本体和生命本体的体悟,从个体生命的角度体验天地宇宙的永恒,有形的、无形的,都会将这种体悟转化为某种可触知的形态,和彼此对应的坐标关系。

说到坐标,谁不想缔造属于自己的净心顿明的空浩之境?谁不想缔造属于自己的安置心灵的休逸之所?那么,人和人的不同,其分野究竟何处?同样是从主轴线的起点出发,对主次、错落、勾连、参差、远近、高下、虚实、藏露、“天、地、中”等等关系点进行演绎,为什么出来的却是截然不同的东西呢?

结论自然是“气”之使然。

我感佩于雪耕兄达至的澄明境界,其最大勇气是对泛滥成灾的艳俗画风的果断抛弃,毅然回到古人那里,寻求最为干净的哲思表达。他营造的画面几乎都是原始态的存在,描绘的物象也几近古人对自然的基本诉求,就像《山静图》引杜甫《园》之语:“仲夏流多水,清晨向小园。碧溪摇艇阔,朱果烂枝繁。始为江山静,终防市井喧。畦蔬绕茅屋,自足媚盘餐”。一切皆为天地的有序运行而存在,在于规律的检视中,获得物我合一的对接感。

对于俗者来讲,凡浅地认为所画的东西就是一种生活形态,总是带着唯利是图的心理急于和现实兑现,而从不在“非常道”的形而上上,修行自己的冥想,洗涤自我的执念。这深彻的悲哀,为什么总是世风之下的一种常态表现呢?与之相比,雪耕兄所呈现的画面是野逸的,看似缺少社会温度,也不似一道绚烂的风景让人赏心悦目:冷峻的山体,坚玩的石块,岁衰的树木,孤立的屋居……一眼望去,的确不是当下人群的心属之所。但就在一片茫然的萧索中,溪水环绕其间,凋萎的枝叶还是一如既往地保持着昂扬向上的姿态,与俊朗的山体一道向辽阔的天空行着从不缺席的注目礼,其从容不迫之态,就让我们觉得生命的尊严就是天地的尊严,而油然而生自觉的激动感。

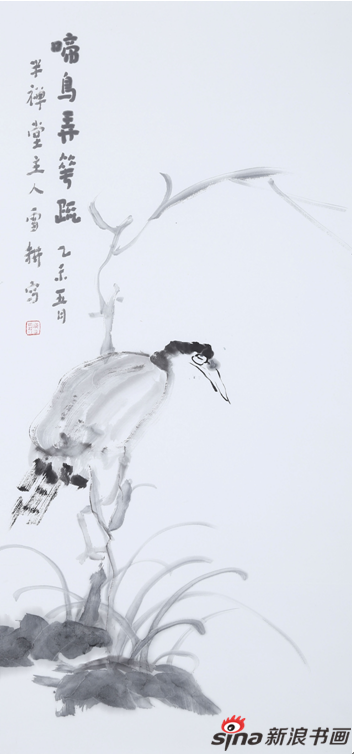

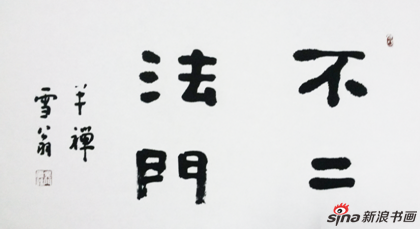

何谓禅心?南朝梁江淹《吴中礼石佛》诗:“禅心暮不杂,寂行好无私”。宋黄庭坚《听崇德君鼓琴》诗:“禅心默默三渊静,幽谷清风淡相应”。说白了就是人最初还没被邪恶裹挟的生态本真,雪耕兄的画当是对“禅心”的最好脚注。

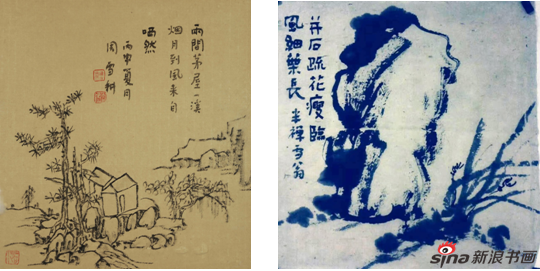

雪耕兄古今通学,受八大、苦瓜影响很大。线条有八大之意,技法有黄公望、沈周、董其昌之韵。他用线条勾勒画境,多不敷采。疏林远山,颇饶高逸之趣;点染烟云,常于无意中得之。他的座右铭是:意在笔先,意行笔行。既会神于山川林泉之外,又寄情于风花雪月之中。画境与禅心相融。单看笔触,技法似乎几无可陈,所有规定性的皴法也鲜见踪影,秃笔淡墨,随意简约。但不得不承认,无论怎么看,怎么品,就是觉得言约旨远,自成蹊径。故有人评价道:“山以墨泼洒之,或用笔扫刷,或淡或浓,随其形状;为山为石,为云为水,为烟为霞,为风为雨,应手随意,心手相生;气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,石体坚凝,杂木丰茂,台阁古雅,人物幽闲,峰峦浑厚,势状雄强,枪笔俱均;墨法精微者,营邱之制也;人屋皆质者,范式之作也。真是把禅字的活泼洒脱风格,发挥运用到家了”。

“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃”。是神秀的境界。

“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”。是慧能的境界。

有,便为执念所困;无,自然澄心明性。不求甚工恰是最大的工。纵观唐宋以至明清画坛,凡有大成就者无不深得禅学思想的濡染和启迪,追慕深遂、宁静、庄穆的禅境。雪耕兄纵情丘壑,融禅于画,以画参禅,于无形结构的幻化中,“上突巍峰,下瞰穷台”,畅游在中国画的成像空间,不断咀嚼生命的意义,不见丝毫火气与燥气,是当下以笔写意、以画参禅入境少有者之一。

自然,山水画之第一要务是表现崇高。这里的高,不是物理学的量度,而是审美境界的多重维度。雪耕兄用尺幅寥寥之宽,现大山堂堂之貌,将中华文化的厚重因子高度提纯,妙化生成天然之景,为浮躁的社会当下提供了借鉴意义。

对于画之简,必是内心放下的东西。一个叫黑指的婆罗门两手拿着花瓶前来献佛。佛说放下吧!黑指放下一瓶;佛说放下吧!黑指又放下一瓶;佛说放下吧!黑指说,没有了!佛说放下的,除了花瓶,还有六根、六尘和六识。绘画要放下的,最紧要的就是媚心。加法容易,减法难。求大道至简,非和尘俗划清距离不可。雪耕兄的画不求妍美,不逐俗流,不趋时趣,而只将内心的从容淡定写意为画面的苍润安宁,呈现出一派朴茂雄奇、浑厚华滋的生动气韵。

相对于虚无主义,雪耕兄画之幽静,与避世无关,他所极力表现的乃是处于纷扰嘈杂的社会当下,人应当有的处世态度。在艺术的探索中,心存一脉禅意,入画便多一份清逸之气。一个有艺术的创意,就是将亲身体验到的无形结构找到有形,于幽闭的封锁中释放自由的心境。这是中国哲学的本质精神,是每日安置心灵的必然修行。在作画与修行的合并中,雪耕兄逐渐意识到,哲思意义远胜于形色的意义,由此,一个天人合一的中国图式由混沌渐次清晰。这便是宋宗炳“一管之笔,拟太虚之体;以判躯之状,尽寸眸之明”的尺幅千里说。

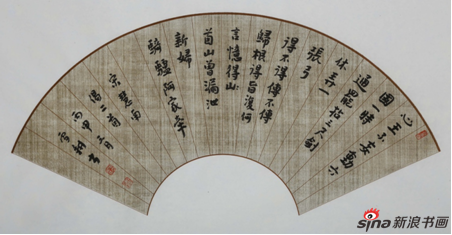

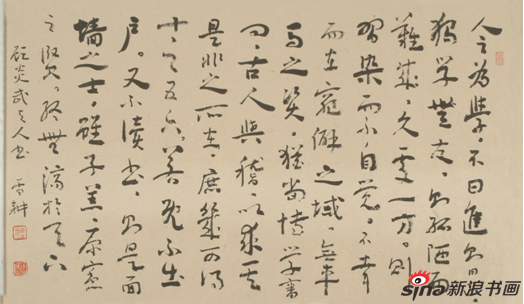

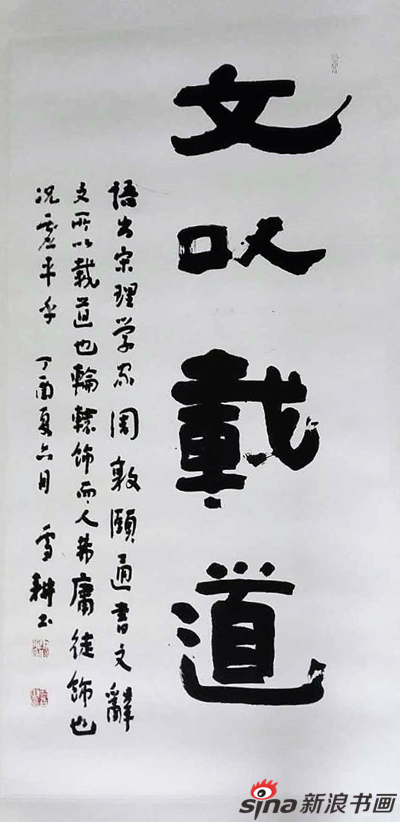

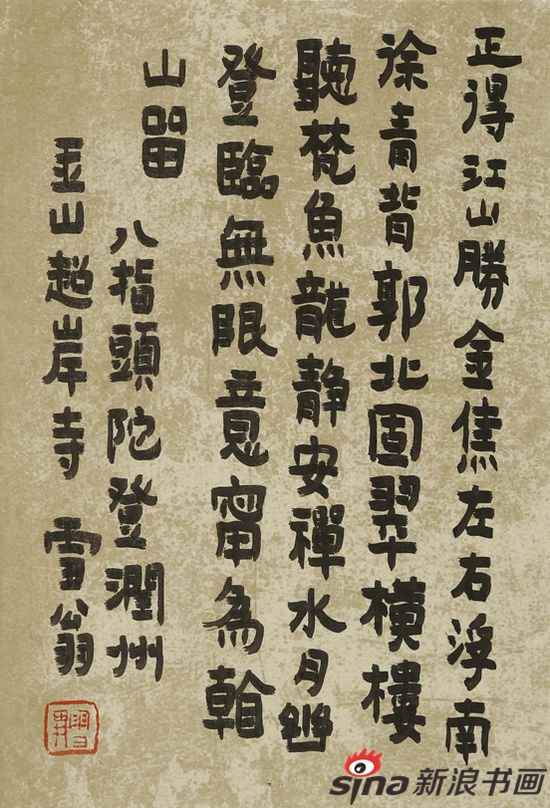

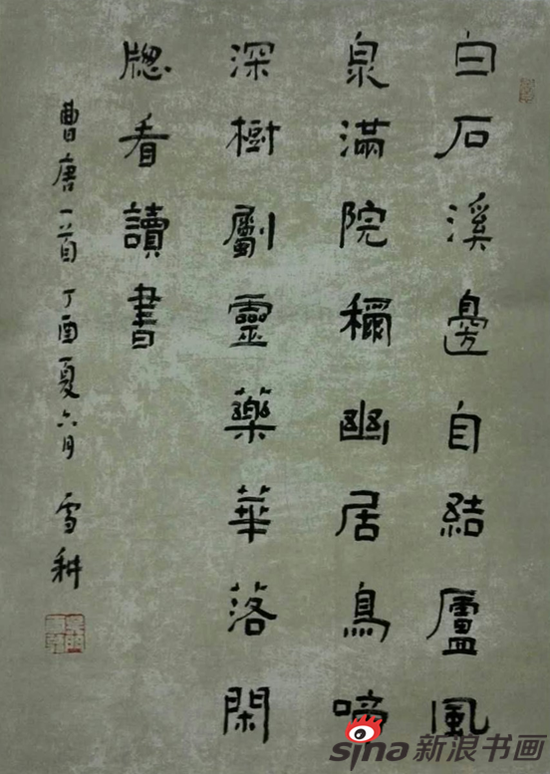

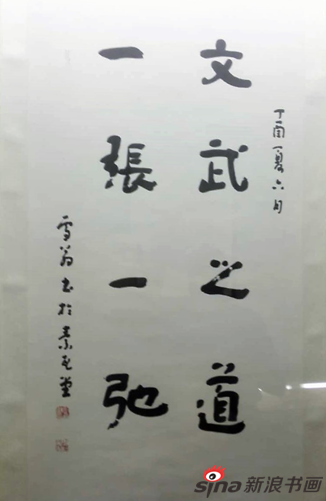

雪耕兄深研书法多年,主攻隶书,于《张迁碑》《石门颂》《金刚经》等碑用功甚深。其作品带有鲜明的“弘一笔意”。遍观其作,无不感觉收视匿迹,清简虚旷之气充溢其中。在第七届全国书法篆刻展上,他一举斩获最高奖“全国奖”,有“国展状元”之称。荣誉之下,他并未停下脚步,而是在不经意中悄悄转换着原有的书风:放弃了矜才逞达的自持,也剔除了刻意求进的功利。这一重大改变,究其原因是对拈花微笑的顿悟,还是对放下二字的再次了然,不得而知,至少从气象大开的书风上,雪耕兄让我们看到了他将艺术和世俗拉开的距离。

书法创作,其笔墨运动于雪耕兄来说,是一种太好的声音。那安静的挥洒,常常让他产生画意的回应。先古与自然的对话,首先推演着人的双眼,再次便是推演着人的意识。书画同源,自然地,在形如流水的时光往复中,将画一并纳入自我的修行中便成了他的又一大追慕。应当说,这不是一个双向创意,而是一个本来就同向且既平行又相互交叉的合并创意。

人道是:有什么样的精神追求,才会有什么样的坐标对应。

正是由于雪耕兄的山水观照,才有幸让我们的眼睛看到了许多干净。

这干净,或许就是宇宙本初建构的全部意义吧!

>>相关资讯:

下篇文章:中国人民大学画院郭列平书法创作研修班招生简章 上篇文章:南京艺术学院教授刘春走进社区为居民举办艺术讲座 网友评论 (0)

网友评论 (0)

以下网友评论只代表其个人观点,不代表本网站的观点或立场

相关文章