文章阅读

实战见真功的高阿申

来源/作者:网络 | 阅读权限:0 | 会员币:0

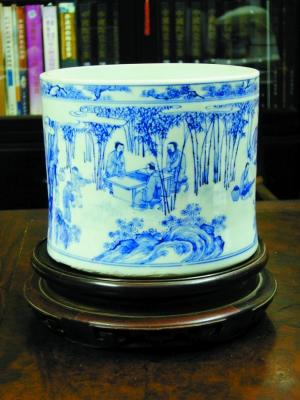

高阿申和他的文物

对于鉴定,他认为:“相信人,不如相信物。”要分辨真假,只要真物与假物放在一起,即使不是专家的入门者,真假之分也能看得个明明白白。

他说:“收藏就要收精品,要讲求质地和品位;从商机而言,价格越高的器物升值也升得越快。进入这个市场不在乎早晚之分,关键在于时机的把握和藏品捂得时间长短。”

阿申简介:山东蓬莱县人,1949年生于上海。1968年毕业于上海市印刷职业学校。1969年赴甘肃平凉四十里铺公社芦寨大队接受贫下中农再教育。1971年进甘肃平凉地区印刷机械厂工作。1983年辞职回沪,经营南北货、服装、小客車运输〔出租車〕等行业。1991年起在上海东台路经营古玩,籍此搞瓷器收藏与古陶瓷研究。现为上海市工商联收藏俱乐部顾问、学术部主任;上海古陶瓷科学技术研究会会员;文化部艺术品评估委员会成员;中华民间藏品鉴定委员会陶瓷组鉴定专家;上海收藏文化研究所特约研究员。

⊙本报记者 杨琳

这是位于上海五原路与乌鲁木齐路口的一幢由荷兰人建造于1927年的古老建筑,而在这幢建筑的3楼便是沪上知名古瓷收藏家高阿申的家。1996年,高阿申夫妇用一套崭新的两居室换了这间老房子,当时身边的朋友都说他们傻。然而在十多年后商品房充斥着整个房地产市场的今天,这间老房子的价值又何止数倍呢?这就是阿申独到的眼光和魄力,而这样的例证体现,在他古瓷收藏之路上比比皆是,否则他就不可能从古玩收藏这个“杀人不见血”的战场中脱颖而出,成为一位令业内人士称道并尊敬的瓷器收藏大家和鉴定大师及沪上三位国家级鉴定专家之一。

然而,他只把自己视为一位普通的民间收藏者和敢于将自己在古瓷堆里摸爬滚打后的心得与人分享的古玩爱好者。他自幼喜爱中国文化,七岁时便把家传几枚清代铜币予以珍藏,视如宝物。随后,他于上世纪80年代开始收藏铜镜与古钱币,其中一枚稀罕的商代铜镜,于2005年5月20日捐给上海博物馆,填补了上博铜镜收藏的空白。十年后,他拿出了家中的全部积蓄6000元做资本,白手起家,在上海东台路开了一间小古玩店,取名“吉庆堂”。自那以后,他就开始古代瓷器的收藏和研究。2000年,他结束了古玩店的经营,专心于鉴赏和研究。至今已在《解放日报》、《收藏家》、《收藏》、《人民日报》、《中国文物报》等报刊杂志上发表研究文章60余篇和著作数本。

妻子就是我的记忆“存储器”

走进这幢耐人寻味的老式建筑屋内,一种“古色古香”的氛围扑面而来,从柜子、桌子、椅子到床、架子无不都是红木制造,更让人吃惊的就是“满屋尽是古陶瓷”,此外书籍也遍眼都是。这就是阿申的生活、阿申的世界。作为一位没有进过正规学府,也没有在任何文物培训班或文物商店这样的平台受过训练的民间收藏家,他的经历却更具实战性。在实战中练真功,从实践中感悟理论,这就是他的特点,最令人羡慕不已的就是,他有一位杰出而贤惠的贤内助。

他说:“我最大的缺点是记忆力不好,但这是我最大的优点,因为我记不住,所以脑袋总有足够的空间去接触新的知识和信息。”所以,一直相伴于身旁的妻子成为他最好的记忆“存储器”,只要阿申一声呼唤,妻子就会非常快捷且准确地为他找来所需要的物品或书籍资料。阿申说,妻子从当年开古玩店开始就同他一起接触瓷器并帮助他研究,现在水平也相当不错,只是“悟性”没有他高。妻子一旁笑道:“天天都要为他记住这么多琐碎的事情,哪里还有余地去‘悟’呀!”阿申一旁幸福地笑着。看得出来,这对老夫老妻在经过这么多年的风风雨雨不仅更加恩爱,而且因为有了“瓷”的连接,彼此之间的默契更是世间少有。

1 2

>>相关资讯:

下篇文章:提防收藏市场绩优股价格泡沫 上篇文章:养在深闺人不识 民间宝物缘何遭专家白眼? 网友评论 (0)

网友评论 (0)

网友评论只代表其个人观点,不代表本网站的观点或立场

相关文章

- 当前书画市场造假十大手段剖析

- 青铜器收藏之道和鉴定要素

- 近代海派画家曹华《溪畔浣纱图》

- 中国四大经典名玉(3)

- 普通收藏品自诩国礼哄抬身价

- 古铜镜的历史与真伪辨别

- 剑桥考古教授:从古希腊雕塑与良渚玉琮...

- 云南斑铜收藏精要

- 粤省军政府伍圆通用银票赏析(图)

- 购买收藏币须到授权或许可机构

- 艺术市场结构畸形 解密市场繁荣背后的...

- 千百年来众说风云的石鼓文身世之谜

- 紫砂集藏知识

- 从清代外销画看佛山船只文化

- 搞收藏须先入行

- 花费上万元买到29枚假银元

- 认准大师级作品

- 4种简易方法鉴别珍珠真假

- 18岁少年画出旷世巨作:《千里江山图...

- 我国古钱币上的祝寿文化

- 艺术投资暗香浮动 对优秀作品有欣赏和...

- 中国古典艺术品鉴赏与投资课程招生简章

- 华夏藏友细讲鸡血石真伪辨别

- 石碑见证:古人尊称寿高德馨的老者为“...

- 戏曲文物与中国戏曲史的建构